La storia di Cecilia Faragò, pone al centro una molteplicità di fattori che parlano di storia, ingiustizia, resistenza femminile e potere simbolico. Nell’opera ricostruita dall’antropologa Emanuela Bianchi si delinea un personaggio tragico e rivoluzionario, il cui vissuto si fa emblema di un’epoca e di una condizione femminile che — pur cambiata — trova ancora echi nel presente.

Temi centrali della vera storia successa realmente tra Zagarise e Soveria Simeri, Un piccolo centro che diventa teatro di un evento destinato a influenzare “l’Europa intera” – affermazione forte, che lascia intuire l’intento di costruire una narrazione dal forte impatto. Vicende che l’amica studiosa Emanuela Bianche ci permette di entrare nella comprensione testuale a più livelli in quelli che fortemente hanno caratterizzato l’intera Calabria tra Settecento e Ottocento Pregiudizi e credenze popolari: Cecilia sembra essere vittima di una comunità in cui il confine tra superstizione e giustizia è sottile. In un contesto rurale e arretrato, la diversità e l’autonomia sono spesso percepite come minacce. Timore del soprannaturale: Il Settecento è ancora un’epoca in cui l’illuminismo non ha raggiunto tutte le pieghe della società. Le accuse di stregoneria o deviazione morale erano strumenti per colpire chi si discostava dalla norma. Ruolo della donna: Cecilia incarna una figura femminile “altra”, che si sottrae ai ruoli tradizionali imposti. La sua volontà di affrancarsi diventa motivo di paura per chi vuole mantenere l’ordine costituito. Manipolazione della verità e ignoranza: Il processo a Cecilia appare già qui come qualcosa di più di un evento giudiziario: è un atto politico, sociale, culturale.

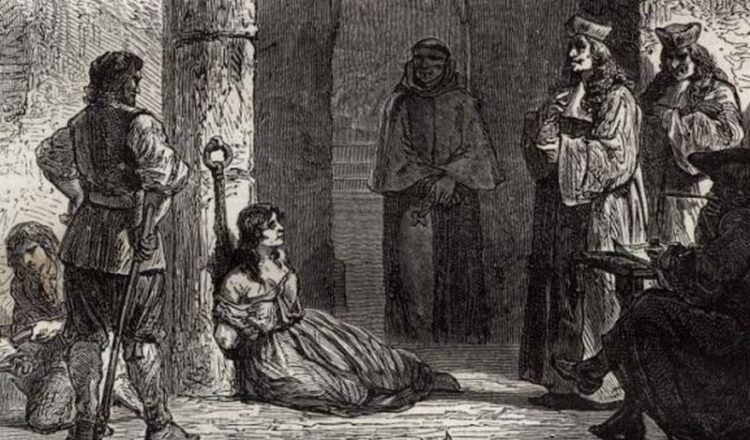

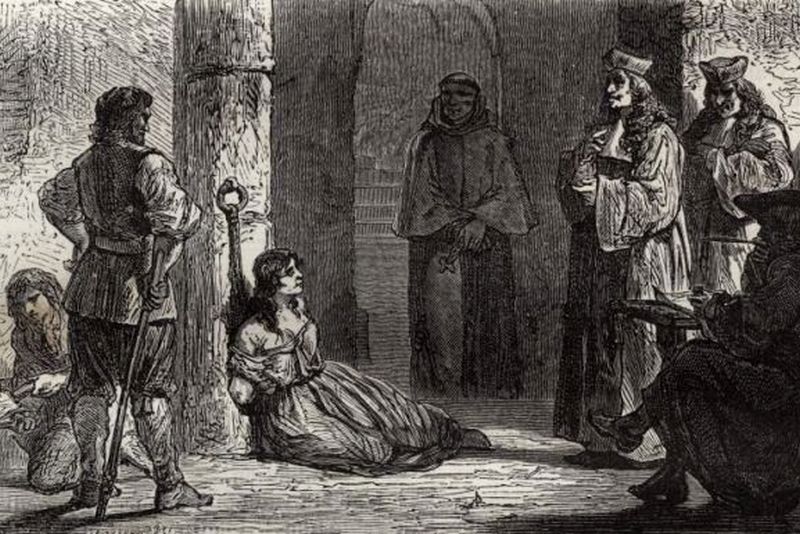

I fatti si consumarono nel cuore della Calabria borbonica del tardo Settecento, in un piccolo paese incastonato tra le colline della Calabria Ultra. Una vicenda che il tempo ha cercato di seppellire, ma che oggi riemerge anche in forma rappresentativa teatrale come un potente simbolo di resistenza e emancipazione femminile. Accusata di essere una “magara” – termine con cui si indicavano le donne sapienti, guaritrici o semplicemente “diverse” – Cecilia fu trascinata di fronte a un tribunale che non cercava verità, ma un capro espiatorio. In un clima di superstizione, ignoranza e dominio patriarcale, la sua figura venne piegata e riscritta fino a diventare un mostro.

Cecilia Faragò non era una donna come le altre. Parlava poco, conosceva le erbe, frequentava i boschi e rifiutava il destino che la società voleva cucirle addosso. In un’epoca in cui l’indipendenza femminile era sinonimo di pericolo, il suo comportamento bastò per attirare su di sé sospetti, calunnie e infine un processo.

Ma la storia non finì con la sua condanna. Il caso suscitò polemiche e attenzione anche fuori dai confini calabresi, contribuendo a mettere in discussione l’uso della giustizia come strumento di controllo sulle donne. Col tempo, la sua vicenda venne studiata, analizzata, portata in scena e raccontata come esempio di quanto la paura della libertà femminile potesse generare mostri giuridici e sociali. Grazie alla sua forza e alla determinazione del suo avvocato (Raffaelli), il processo si concluse con un’assoluzione e col risarcimento per ingiusta detenzione alla presunta strega. L’arringa fu così celebre e piena di prove inconfutabili (poiché essere conoscitrice di erbe officinali non ha nulla a che vedere con la magia!), tanto da spingere l’allora ministro Tanucci a riferire la vicenda al Re Ferdinando, il quale decise di abolire il reato di stregoneria nel Regno delle Due Sicilie e, subito dopo di lui, anche gli altri paesi europei si allinearono. – L’antropologa e attrice Emanuela Bianchi si è messa sulle tracce della Faragò già nel 2014 cercando di instaurare un dialogo con la comunità soveritana e con l’analisi e lo studio del testo di Mario Casaburi “La fattucchiera Cecilia Faragò: l’ultimo processo di stregoneria e l’appassionata memoria difensiva di Giuseppe Raffaelli”; fino a presentare, nel 2016, un suo spettacolo teatrale, un monologo da lei scritto e interpretato, al Fringe Festival di Roma, vincendo il Premio della Critica.

Oggi, Cecilia Faragò è ricordata come l’ultima “magara”, ma anche come una delle prime a sfidare, nel profondo Sud, il destino scritto per lei. La sua vicenda continua a parlarci di autonomia, coraggio e della lunga strada per l’autodeterminazione.

- Tags: Cecilia Fagarò, Magara, pino cinquegrana, sud